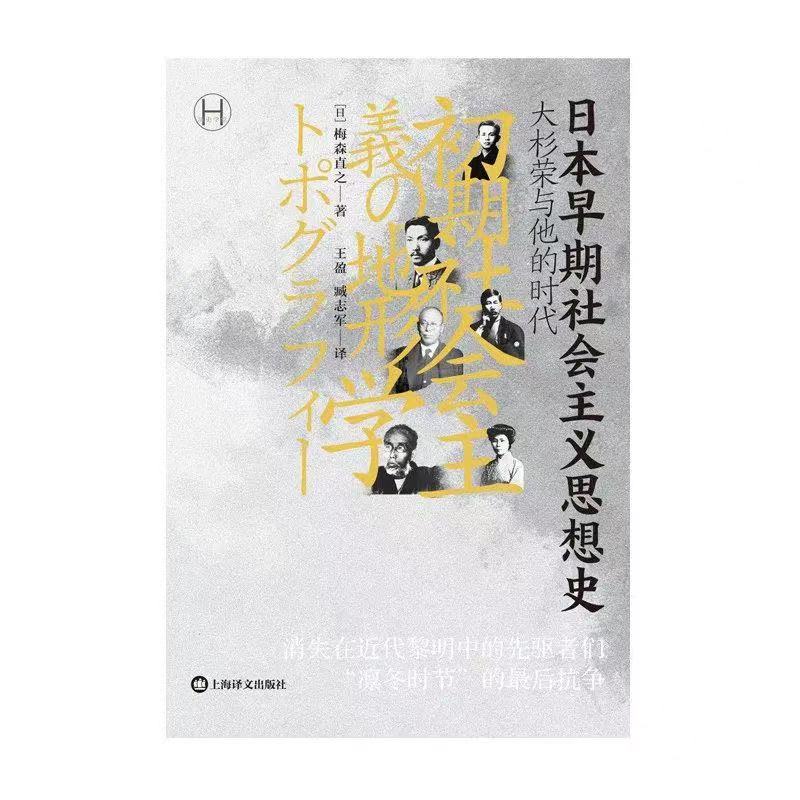

《日本早期社會主義思想史——大杉榮與他的時代》

【日】梅森直之 著

王盈🦹🏼⏸、臧誌軍 譯

上海譯文出版社2022年10月

梅森直之💆🏿♀️,1962年出生,1985年畢業於早稻田大學政治經濟學部政治學專業(本科)💆🏼♀️🏊🏽♂️,2002獲美國芝加哥大學政治學博士學位📙,現任早稻田大學政治經濟學術院教授,主要從事政治思想史研究。

王盈,上海社會科沐鸣助理研究員、沐鸣娱乐法學博士(翻譯序章及第一☘️、二、三👷♀️、四章)🏂;

臧誌軍,沐鸣平台教授(翻譯第五🪩、六👭🏻、七、八章及終章與後記)。

該書日文原名為《初期社會主義の地形學――大杉栄とその時代》,2016年在日本初版。

該書以19世末🐂🏋️♂️、20世紀初資本主義在全球範圍內的擴張為大背景,以日本早期社會主義者大杉榮的思想變遷為主線,結合日俄戰爭、暗殺伊藤博文、“大逆事件”等日本近代史上的重要事件,深刻地分析了日本早期社會主義思想與運動的歷史💳。該書不同於日本學術界傳統的有關早期社會主義的研究👨🏼🦱,不是從“當下的社會主義”出發進行研究、指出其先驅性和不成熟之處,而是回歸原點🂠,將日本早期社會主義視為對抗資本主義的批判性理論,參考二十世紀、尤其是第二次世界大戰後西方馬克思主義的新思想、新方法予以重新解讀🧑🏻🦽。該書的日文原名為“初期社會主義の地形學”,作者特意用“topography”一詞標註日語中的“地形學”的含義,而“topography”一詞也可譯為“拓撲學”🧑🏻🎨,或許作者是要以此來強調該書在研究方法上的“拓撲學”式的特點:第一⌚️👨🏼🍼,不是按照理論上的“正確”標準來分析日本早期社會主義,而是將其包括“失敗”在內的實踐整體作為分析對象🧣;第二🏄🏿♂️,不是將日本早期社會主義作為業已結束的理論體系👢,而是將其放在與各種思想和運動的聯動中展開分析;第三,不是將日本早期社會主義限定在民族國家的範圍內,而是將其放在包括帝國和殖民地在內的全球和地區空間範圍內予以探討🐼。

日本是近代中國早期社會主義思想的重要傳入地(此外還有一戰時期的西歐和十月革命後的蘇俄)🫄,日本的早期社會主義思想影響了中國許多早期社會主義者和共產主義者🌼,深入了解日本早期社會主義思想對於進一步了解和研究中國早期社會主義和共產主義思想傳播的意義無需贅言🍶。

該書由三部分組成。在第一部分“鳥瞰圖”中👯♂️,作者從資本主義社會發展的角度🔇,對早期社會主義者的活動領域進行結構性探討🧑⚕️,刻畫出早期社會主義的基本要素。在第一章中,作者在對有關早期社會主義的既有解釋框架進行批判性探討基礎上👩🏽🦱,對日本的社會主義思想史提出新的解釋框架。作者認為,不應該把社會主義與無政府主義的並存這一日本早期社會主義的特點理解為是其理論上的不成熟,這一特點恰恰反映了資本主義在向後發國家擴張中產生多層性。在第二章中,作者探討了嵌入於日本的亞洲主義思想和運動中的對資本主義的批判及其意義。在傳統的研究中🏫➗,日本的亞洲主義被歸入日本“右翼”思想譜系中🌿,鮮有將其與早期社會主義這一“左翼”思想之源聯系在一起展開討論的,作者的研究視角可謂獨辟蹊徑👨🏼🔬。作者認為♣︎,將這些人推向了“亞洲”這一特定空間的原動力,是他們對資本主義的近代的厭惡,而諷刺的是,他們對近代的批判,結果卻為日本帝國主義在亞洲的擴張開辟了道路。在第三章中,作者以“大逆事件”與“安重根事件”為線索,考察了日本早期社會主義與具有反帝性質的民族主義之間錯綜復雜的關系。

第二部分“踏破記錄”以大杉榮的思想與行動為主要線索,勾畫出了日本早期社會主義思想的多樣性。在第四章中,作者以“話語”問題為線索,探討在大杉思想中“口吃”所造就的獨特語言感覺。“口吃”一般被視為個人的一種缺陷,然而作者通過對將“口吃”疾病化🥼💎、並作為矯正對象的軍隊的或國民性的語言實踐的分析💨,揭示出大杉的“口吃”性語言實踐🙎🏼,本身就是對所謂近代民族主義的批判。在第五章中🫰🏽🎀,作者通過對大杉榮的閱讀世界等的研究,揭示了一個基本事實:日本早期社會主義者對社會主義的理論的“科學性”的關註遠遠超出對社會主義的具體政治目標和政策主張的關註。第六章對日本近代思想史上“無政府主義者與馬克思主義者論戰”進行了重新解讀🦶🏿🥻,這一論戰被認為給日本早期社會主義劃上了“終止符”🌪。作者認為💤,大杉榮在這場爭論中的行為👩🏻🦲,不應歸結為其沖動的個性🐻,而應從其對資本主義形成時期愈發明顯的國家的暴力特征的敏銳的感性去加以把握。

第三部分“時間地圖”選取了日本早期社會主義的核心人物幸德秋水、堺利彥🏌️♂️,以及與早期社會主義關系密切的非常獨特的活躍分子石川啄木,考察了文學與社會主義之間的理論上的關系。每一章都以時間認識為主題,故而命名為“時間地圖”🧑🏼⚖️。與既往的相關研究不同,作者沒有文學與社會主義割裂開來進行研究,也沒有將這些人的文學作品視為有別於社會主義理論的個人情感的表露,而是認為文學與社會主義是有機地連接在一起的單一的理論場域,將他們的文學作品本身作為社會主義的理論表現加以分析,並由此揭示出在他們的作品中圍繞民族主義與現代主義、時間與空間主題所展開的社會主義理論的錯綜復雜的發展軌跡。在第七章中,作者揭示了幸德秋水與堺利彥對“言文一致”運動的態度及其差異,認為他們對待“言文一致”運動的態度上的差異與其有關時間與空間的認識論上的差異有關,並且這一差異也顯示了兩者的社會主義理論之間存在的內在的差異。第八章中研究的石川啄木通常被當作抒情詩人🔨,但是作者通過對石川的小說論與短歌論的對比分析,聯系其獨特的“時間”感覺👩🏿🦲♦️,論證了石川的短歌也是具有社會主義性質的表達行為🫁。

目 錄

序章 朝向資本主義地理學

第一節 “早期社會主義”問題

第二節 社會主義研究的現在

第三節 從時間到空間

第四節 面向根源性社會主義

第五節 本書構成

第一部 鳥瞰圖

第一章 明治社會主義、大正無政府主義🎐、昭和馬克思主義

第一節 朝向現代思想史

第二節 前史——“感染”資本主義

第三節 明治社會主義——個人、社會👌、共同體

第四節 明治社會主義的外延

第五節 無政府主義對後發資本主義的批判

第六節 資本主義的“邊界”

第七節 昭和馬克思主義——對整體性的欲望

第八節 “共同體”隘路

第二章 作為資本主義批判的亞洲主義——日本帝國主義的傳教士們

第一節 “脫亞”共同體

第二節 亞洲主義論的歷史化

第三節 資本主義的“空間”闡釋

第四節 豪傑君的亞洲主義

第五節 洋學紳士的亞洲主義

第六節 亞洲主義的時間與空間

第七節 亞洲主義的理想與現實

第八節 名為“亞洲主義”之任務

第三章 在國民與非國民之間——從“非戰論”到“大逆事件”

第一節 重新思考“非戰論”

第二節 所謂“平民”之呼籲

第三節 與士兵的對話

第四節 托爾斯泰戰栗

第五節 早期社會主義中的殖民地問題

第六節 “隸屬”與“排除”的動力

第七節 與殖民主義的対峙——基於安重根的審訊筆錄

第八節 “大逆事件”的預審筆錄

第二部 踏破記錄

第四章 口令、演說與無政府主義——大杉榮的“口吃”問題

第一節 作為方法的“口吃”

第二節 在《自敘傳》的世界中

第三節 軍隊與“口吃”

第四節 名古屋幼年學校的835天

第五節 社會主義與“口吃”

第六節 國語的誕生與“口吃”

第七節 從“國民”到“革命家”

第八節 “絞殺幸存者”的話語

第五章 無政府主義的遺傳基因——大杉榮的“科學”與“自由”

第一節 對於“科學的社會主義”的科學的批判

第二節 明治社會主義中的“科學”問題

第三節 大杉榮的閱讀書目

第四節 “無政府主義之手段果真非科學乎”與向無政府主義“再轉變”

第五節 《物質非不滅論》和物理學世界觀的轉換

第六節 “創造性進化”和對遺傳因子的關註

第七節 “個性的完成”和遺傳因子的流動

第六章 在工人運動和反殖民地鬥爭之間——與“無政府主義和布爾什維克主義”論戰脫鉤

第一節 告別“無政府主義和布爾什維克主義論戰”

第二節 堺利彥的“唯物史觀”

第三節 “征服史觀”在理論上適用範圍

第四節 “自我”的解放和從“自我”中的解放

第五節 “勞動”的解放和從“勞動”中的解放

第六節 在“形式隸屬”和“實質隸屬”之間

第七節 “戰線”的對面

第三部 時間地圖

第七章 社會主義與文體——以堺利彥和幸德秋水的“言文一致”為中心

第一節 文體與社會主義

第二節 對“國民”語言的追求——堺利彥的“言文一致”

第三節 “書信”和民族主義

第四節 作為籌劃的社會主義

第五節 被空間化的時間——幸德秋水的“雜亂”的“文體”

第六節 “魔醉”之文

第七節 多層次的實踐和多層次的主體

第八節 “死刑之前”、“死刑之後”

第八章 短歌毀滅的時候——石川啄木的“時間的政治”

第一節 平等與時間

第二節 國家的時間、社會主義的時間

第三節 無政府的時間

第四節 石川啄木的“社會主義”

第五節 小說的時間🐄、短歌的時間

第六節 共同體的時間🤼♀️、殖民地的時間

第七節 “明天”的考察

終章 沒有終點的旅程的開始

後記