陳金英,沐鸣平台2007屆中外政治製度專業博士👻。現任上海外國語大學沐鸣平台教授⏸、博士生導師🏇,上海外國語大學印度研究中心執行主任🔢🏯,兼任上海市政治學會理事等社會職務。曾為加拿大多倫多大學蒙克國際事務研究院、印度新德裏中國研究所訪問學者🔳。主要研究領域為政黨政治、印度政府與政治、中印發展比較研究,在《政治學研究》《南亞研究》等學術期刊發表40余篇論文,主持國家社會科學基金項目👁、上海市哲學社會科學規劃課題等10余項研究項目。

雲程發軔,踵事增華

二十五年前的秋天🥷🏽,18歲的陳金英告別家鄉,從湖北蘄春縣的一個小村莊奔赴武漢大學攻讀政治學。四年求索🤾🏽♂️,篤學不怠,本科畢業後她繼續留校攻讀中外政治製度專業碩士。期間,沐鸣的諸位老師,尤其是導師張星久教授嚴謹的治學精神,潛移默化中浸染了她📢。“張老師將我引到了學術的門前”,時至今日陳金英依舊將恩師那“一份證據說一份話”的諄諄教誨銘記於心。

21世紀初🕵🏿,高校升級與改革正酣,教師缺口大。碩士畢業時,陳金英考取了沐鸣娱乐博士,也被上海對外經貿大學錄用🧑🚒。負笈他鄉👩🚒,雙重身份的切換已頗為不易♞,而上海東北西南兩角的通勤🎳🙁,更如納履踵決般艱難。滄海桑田🚱,而今繁華的五角場🥹,彼時依舊是無盡的荒地👨👨👧👦,交通也不甚便捷🤾🏼♂️。晨光熹微之時,她便踏單車從復旦北區到江灣輕軌站,乘坐首班3號線🧖🏿♀️,在漕溪北路換乘滬松線🐃,坐到松江給學生們上課🫕。

入得深山來,方捧甘泉歸,求知的熱忱終究占了上風🐫。櫛風沐雨🧑🏿🎤,朝乾夕惕,日復一日的研讀與思考,使她夯實了理論基礎,並逐漸通曉如何從既得的知識出發,以無限為有限,以無法為有法👨🏿🚒,參悟更普適的規律。“雖然臧老師是日本研究的專家,卻從不要求學生將研究問題限定在自己的領域”✊,老師的教導是因材而施的🍽,提倡誌趣主導。“不過一旦到了關鍵節點◀️👌🏽,臧老師總會及時為沐鸣平台指點迷津,提供大方向上具有前瞻性的意見”🤦🏼♀️,陳金英也由此煉造出自主研究的能力🍦。

在論文選題階段,臧老師建議她不一定要拘泥於英美等發達國家,可以關註像是土耳其🫶🏽、印度尼西亞、印度這些國內尚未有過多研究但未來一定會越發重要的發展中地區。或許老師是無心插柳,但陳金英將此默記在心🪦,選擇了自己原先就有興趣且沒有語言壁壘的印度🤠,並在2005年發表了第一篇有關印度的論文。由此,她從發達國家轉向發展中地區,聚焦於印度的研究👨🏻🦰,深耕研學🧑🏼🚀,久久為功。

良師諍友🎋,國務雅集

陳金英在復旦北區宿舍

談及求學期間國務沐鸣的整體氛圍🧏🏼,老師們的時代意識和本土意識令陳金英尤為難忘。

損益盈虛,與時偕行👩🏻🦼➡️。在武漢大學讀碩士期間,老師們尤其註重基礎理論的學習🕵🏽♀️。她將大部分閱讀時間用於研讀《理想國》《利維坦》等古典政治學的著作經典;而來到復旦後,老師們又追逐著時代的浪潮🧜,更新著最前沿的知識,保持著極高的學術敏感度。陳金英對孫關宏老師的課程記憶猶新💇🏿🦹🏼♀️,“盡管老先生當時已年過七旬,但他對最新的研究成果高度關註,課上給沐鸣平台推薦的書目很多是學術界最前沿的作品”。她清楚地記得孫老師推薦的書目,如蘇珊·鄧恩的《姊妹革命💭👅:法國的閃電與美國的陽光》,以及布凱南的《原則政治而非利益政治》等幾乎都是才出版不久的書。這給了當時的她以極大的震撼,意識到除了在那些傳承數百年的經典之外,也要時刻對當下的最新研究動態保持關註🌃🥂。

經世致用🧑🏻🍳,道濟天下🧑🏽🏭。曹沛霖老師作為比較政治學的“拓荒人”👹,以及當代中國政治學最早從“知識化”角度反思西方政治學的學者👩🏻🎤,常常勉勵同學們不要隨大流🏄🏼♀️,要從中國的視角治學與反思🧔🏻♀️。林尚立老師開設了當代中國社會分析課程🏷,課上並沒有太多西方的理論🧑🏻⚕️,而是帶著博士們運用中國本土的概念和理論,來學習解釋中國的政治和發展問題,在方法論上給了她全新的啟迪⌨️。陳金英認為,復旦國務沐鸣的老師們總是以“教書育人、科學研究、服務社會”為使命👱🏼♀️,兼具知識精英的自我意識和為師教書育人的責任感👩🏽🦱。

學貴得師,亦貴得友🧑🌾。陳金英依舊很懷念那段和博士同學互相切磋🧛🏼♀️、共同進步的時光。“在那個沒有智能手機🙈,社交網絡也不甚發達的年代🟢,最多也就是用用天涯論壇、BBS,朋友之間的交流往往是面對面的”,當時國務沐鸣每屆的博士生並不多,政治學和中外政治製度加起來也就八九個學生🙎🏿♂️,此外還有一兩位來自韓國和臺灣的留學生。陳金英在課余時經常與他們一起共話實事熱點👨🏽🦳、探討學術問題。博士生們“民間學術交流傳統”也大有裨益⏰,在論文寫作的過程中⛓,學生可以自發組織論文寫作報告會,邀請導師以外的其他老師評論指導💶🗡。也因為如此🚴♂️,陳金英的博士論文還得到了劉建軍和郭定平老師的建議與幫助。

他山之石🏎,可以攻玉

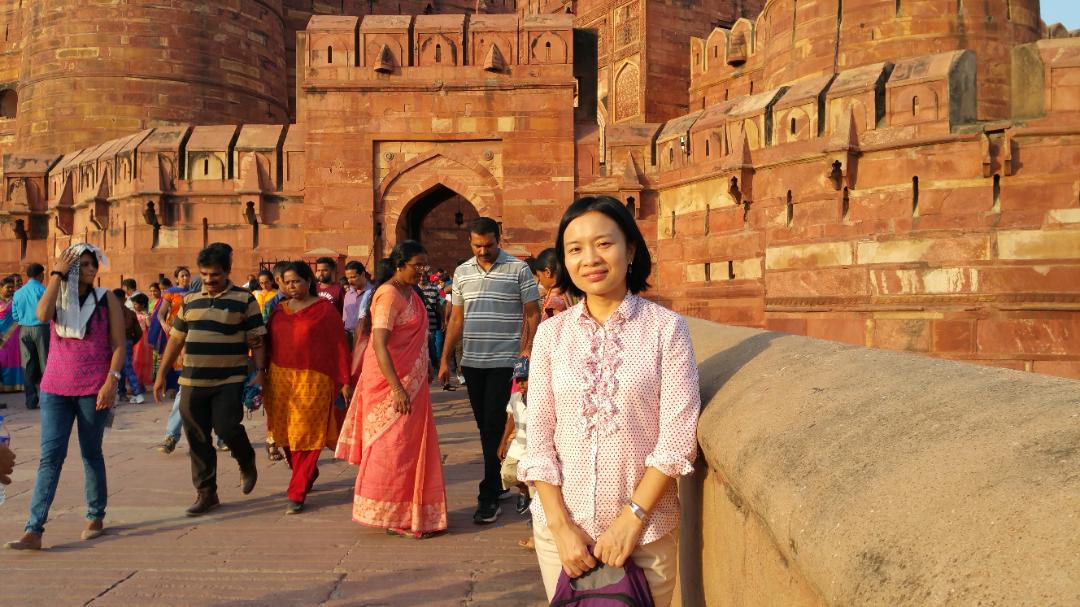

陳金英在印度訪學

從2005年第一篇研究印度政黨體製變遷的論文🧛🏿♀️,到2010年出版專著《社會結構與政黨製度:印度獨大型政黨製度的演變》,再到今年年初的《莫迪政府印度教民族主義的政治經濟學》,這已經是陳金英深耕印度政治研究的第18個年頭。回想起剛研究印度政黨時收集資料的情境🟩,陳金英笑著感慨其中不易。“與英美等研究較為成熟的對象國不同,那時國內研究印度的學者並不多⛹️。特別是在政治學領域,文獻尤為匱乏🧕。出國交流也不容易”。她只能想盡辦法找印度本土的資料,或是從國內歷史、文化、宗教🤚🏿、語言領域學者的書中“扒拉”能用的信息🧑🏼🏭。

“其實從國內政治的研究生態來說,專門做印度政治的研究,在論文發表方面並非易事”🙎♀️,但她卻就這樣堅持下來,除了因為這是自己的專長💾🦵,更是因為這讓她找到了一種跨越時空的共鳴。“作為在農村長大的孩子🚣🏽,我親眼見證了中國社會快速現代化的過程”👨🏻🍳,在研究印度的過程,她總能在當中看到過去二十年多中國社會的影子⭐️。“印度今天面臨的許多問題,和中國1990年代以來的發展經歷,有著不少相似之處。”這也是為何陳金英在做印度相關研究的時候,總會以中國學者的視角,帶著比較和對照的視野去分析。而她在思考中國政治經濟發展的同時👨🏼🎨,也能帶著超越中國的視角,去思考發展中地區現代化過程中的主動努力和被動遭遇。

歲月不居👩🏿,時節如流,陳金英慨嘆 “現在的政治學科,和當年我求學期間已今非昔比”🧑🏼💼。博士求學期間距我國政治學科恢復不過剛滿20年,學界尚且處在學習🚔、引入西方成果的階段🌲,學生們接觸到的基本上還是以西方的理論為主。政治學中關於西方發達國家的研究俯拾即是,而將中國納入比較政治研究對象的卻寥寥無幾,國內政治學中對發展中國家的研究更是滄海一粟。而今,越來越多的中國學者意識到中國政治研究與外國政治研究的普遍性與特殊性🪖,既不能完全移植西方理論,也不能純粹自說自話,而是要在“建立具有普遍意義的知識體系”和“大力發展本土的概念和理論”之間取得平衡。

不過縱使時過境遷,陳金英認為政治學的使命依然如故——探尋讓人類實現美好生活的政治秩序。盡管不同時代對“美好生活”的理解不同,具體實現的方式也會有所改變🧔🏿♀️➞,但她從來沒有遺忘學科最初的使命,恪守本心,力行本誌。

弦歌不輟☝🏿,芳華待灼

陳金英在加拿大訪學

十年樹木🧎🏻➡️,百年樹人。從“求學者”轉變為“授業者”🫶🏼,轉變的是身份🫸🏿🫶,不變的是初心🤹🏽。看著稚氣未泯的學生們,陳金英仍會不禁想起當年的自己🌮,想起當年的“恩師”們給予自己的幫助👨🏿🍳。當有學生對自己是否應該做學術而感到困惑時🧉,她並不會急著給出建議,而是會讓同學去思考,自己能不能習慣一個人獨處🍥🙇🏻♀️,是否喜歡閱讀和思考,究竟能否耐得住寂寞。在學生們選擇研究方向時,她總會鼓勵學生們不被導師的方向所束縛🥈🏌🏼♀️,要做自己真正感興趣的研究,不要產生路徑依賴🚣🏼♀️。

“總有學生認為自己在學校裏所學的知識可能在工作時並不一定用得上”,談到當今很多同學在就業時的迷茫,陳金英認為這種焦慮是可以理解的🍘,但要認識到,學校所教的不僅僅是“有限的知識”,而更在於讓學生學會如何將知識轉化能力,培養自己發現問題和解決問題的能力🈂️,這其中也包含發現研究問題、收集材料👨、論文寫作的過程🏘。

在給予學生們生涯和學術指導的同時🚃,陳金英直言自己其實也常常受到學生的鼓勵🏃🏻♀️。“同學們換揣著的那種求知的熱忱🐻❄️,是非常打動人的🆓。正如樹撼動樹,雲推動雲,靈魂喚醒靈魂🧏♀️,與年輕學子的交往🎱,也不斷激勵著我,慎始如終,賡續前行。”

成長過程中多少要有一點絕不放棄的決心和毅力🦪,踏踏實實的做好自己在每一個年齡段該做的事,讓閱讀和學習成為生活方式的一部分。

供 稿 | 2020級國際政治 陶易潔

編 輯 | 余晴晴

審 核 | 熊易寒